カテゴリから選ぶ

正月飾りは

いつまでかざる?

飾る意味やルールについて解説

門松、しめ飾り、鏡餅は、大掃除を済ませた年末から松の内まで飾っておく正月飾りです。

正月飾りを飾って、清々しい気持ちで新年を迎えましょう。

正月飾りの意味や飾る時期、片付ける時期と処分方法までをまとめました。

正月飾りの意味とは?

正月飾りは、新年を司る神様である年神様をお迎えするために飾ります。

年神様は、一年の幸福や健康をもたらしてくれる縁起の良い神様と言われています。

正月飾りは大掃除で家中を清めてから、お迎えする準備ができたことをあらわすもので、門松、しめ飾り、鏡餅をそれぞれ定められた場所に飾ります。

新年の多幸と無病息災を願う、日本の大切な風習の一つです。

なお、正月飾りは年末ならいつでも飾って良いというわけではありません。

飾るのに最適な時期、そして避けるべき日もあります。

正月飾りはいつ飾る?

正月飾りを飾り始める時期は、大掃除を終えてから12月28日を目安に飾ります。

どれだけ遅くとも30日には飾るべきです。

また、正月飾りを飾ってはいけないと言われている日は、29日と31日です。

29日は「二重苦」、「苦松(苦・待つ)」、「苦餅(苦・持ち)」と読めるので避けます。

31日に飾ると、葬儀と同じく「一夜飾り」となってしまうため、これも避ける習わしがあります。

鏡正月飾りの種類と飾る場所

正月飾りには、門松、しめ飾り、鏡餅があります。

そして、それぞれ飾るべきふさわしい場所も決められています。

門松

門松には、家に邪気が入り込まないようにガードする役目と、年神様をお迎えする印という2つの役目があります。

松は常緑樹で生命力の象徴とみなされていて、長寿を願う縁起物です。

また、松という読み方が「祀る」の言葉に似ているため、神様を祀る木としてもこれ以上ないほどふさわしい樹木とされています。

門松は玄関の脇に左右一対で飾るのが一般的です。

しかし、マンションやアパートでは共有スペースに飾り物を置くことを禁止しているケースもあるため、ルールをよく確認するようにしましょう。

玄関脇に置けない場合は、玄関の内側に飾っても問題はありません。

大きな門松は立派ですが、近年はミニチュアサイズの小ぶりな門松も見かけるようになりました。サイズは住宅事情に合わせて選ぶと良いでしょう。

門松は、まっすぐに伸びることから健やかな成長と長寿を祈る竹、新春に花開くため新年の縁起物とされた梅と共に「松竹梅」が揃った状態で飾るものが多く見られます。

以前の門松は松飾りと言って松のみを飾る形でしたが、時代の流れで変化して現在の形に落ち着いたと言われています。

しめ飾り

しめ飾りは、年神様をお迎えするために「ここは清浄な場所である」ということを示します。結界のような役目の飾りで、現世と神様の領域を分けるために飾られます。

しめ飾りの下をくぐって神域に入るという考え方があり、玄関扉の上方など少し高い位置に飾るのが一般的です。

しめ飾りには、神社などでよく見かける注連縄(しめ縄)を、紙垂(しで)、裏白(うらじろ)、ゆずり葉などがつけられています。

紙垂は、しめ飾りについた白い紙のことです。神域を区切る意味を持ち、しめ飾りの向こうが清浄な場所であることを示します。

裏白は植物のシダの別名です。シダは葉の裏が白いことから裏白と呼ばれていて、心が清らかであることを表すものです。また、シダの葉は左右対称であることから、夫婦円満の象徴としてもしばしば用いられます。

ゆずり葉は、植物の葉の性質である「古い葉が落ちても新しい葉が生えてくる」という事象をあらわしたものです。葉が代替わりする様子を代々家督を譲っていくことになぞらえ、子孫繁栄の祈りを込めたものです。

しめ飾りは、これらの飾りが一体となって一つの飾りとなっています。

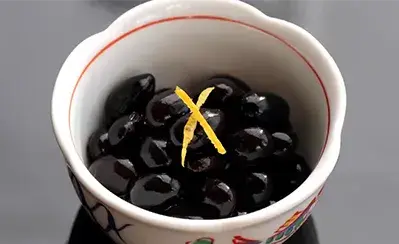

鏡餅

鏡餅は、お餅を「神様が宿る」と考えられていた鏡に見立てたものです。家を訪れた年神様が宿る依代となる飾りで、鏡餅の丸い形は三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」に由来しています。

ちなみに、三種の神器とは日本神話において天照大神が授けたとされる宝物で、あとの二つは天叢雲剣、八尺瓊勾玉です。

お餅を大小の二段重ねにするのは、陰陽や太陽と月をあらわしているという説もあり、「円満に年を重ねる」という願いを込めたものという説もあります。

みかんで代用することも多くなってきた印象ですが、本来は鏡餅の上に柑橘類の橙(だいだい)を載せます。これは、子孫繁栄を願う「代々」という言葉の語呂合わせになっています。

鏡餅は、家の中にいくつ飾っても良いとされています。

そのため、神棚、床の間など神様が来てほしい部屋、空間に飾るのが良いでしょう。

鏡餅のお餅は、お正月が過ぎてから木槌で叩いて鏡開きをします。鏡開きは、開くことで年神様をお見送りして、鏡餅をお下がりとしていただき神様の力を体内に取り込むという風習でお正月行事の締めくくりの一つとして重要なものです。

正月飾りはいつまで飾る?

正月飾りは、大掃除の済んだ年末から松の内と呼ばれる期間まで飾っておきます。

松の内は、正月事始めから年神様がお帰りになるまでの期間のことで、地域によって少しずつ時期が異なります。

関東と東北、九州地方は、1月7日までが松の内です。

関西地方は、1月15日の小正月までを松の内とする地域が多いようです。

また、沖縄では旧暦の1月14日(2月初旬頃)に片付けるまで正月飾りを飾っておいたり、二十日正月にあたる1月20日まで飾っておいたりする地域もあります。

お餅を木槌で叩いて、小さくしたお餅をお雑煮やお汁粉でいただく「鏡開き」も地域によって日にちが異なります。

一般的には1月11日が鏡開きの日と言われていますが、京都ではなんと1月4日に、そして京都以外の関西地方では、1月15日や1月20日に鏡開きをすることが多いようです。

正月飾りを取り外したあとは?

松の内とは、言葉の通り「門松が立っている間」という意味です。

松の内を過ぎて片付けた後の正月飾りは、神社に奉納して処分するのが一般的です。

正月飾りの使いまわしは縁起が良くないと言われているので、避けましょう。

小正月である1月15日には、神社で火祭りが行われる地域もあります。火祭りは「どんど焼き」、「どんどん焼き」、「左義長(さぎちょう)」などさまざまな名前で呼ばれますが、ここでお焚き上げしてもらうのが、正月飾りの正しい処分方法です。

近隣の神社が火祭りを行っていないという場合は、自宅で処分しても構いません。

庭などで燃やすことができる場合、燃やす場所を塩、お酒で清めた後にお正月飾りを焼きます。

燃やした灰は、新聞紙などにくるんで捨てます。

自宅で燃やせない場合は「燃えるゴミ」として処分します。その場合、ほかのゴミと一緒にするのは避けて、半紙で包む、塩やお酒でお清めするなどして処分すると良いでしょう。分類は各自治体の定める区分に従うようにしてください。

まとめ

正月飾りは、三つそれぞれに年神様をお迎えするための意味が込められています。飾ることで、おめでたい雰囲気を味わうこともできますね。

遅くとも12月28日までには飾って、適切な時期に片付け、感謝しながら適切に処分しましょう。

更新日:

2023年11月1日