カテゴリから選ぶ

おせち料理の意味・由来とは?

各お重や食材の意味についても解説

正月料理のおせちは、もともと季節の変わり目である「節」に、神様へのお供物として作られる料理でした。

お重に入れる料理や食材には一つ一つ意味や込められた願いがあり、近年は有名店監修のおせちや、一人用おせちも人気です。

おせちの意味は節句(お節供)からきている

おせちは、弥生時代に中国(唐)から日本へ伝わったとされています。中国では1年を24の「節」に分けて節の変わり目に祝い事をする習慣があり、この習慣と考え方が日本にも伝わりました。

江戸時代には、七草の節句(一月七日)、桃の節句(三月三日)、菖蒲の節句(五月五日)、七夕(七月七日)、菊の節句(九月九日)の5つが暦の上で特に重要な節句行事とされていたようです。

そして、節日に神様にお供えする食べ物(神饌)を「御節供」といい、捧げた後に人々が食するのも、大切な行事の一部とされていました。

おせちは、この「御節供」が略されて「御節」となり、やがて正月のおせち料理を指すようになった、というのがおせちの由来です。

おせちの意味を子供向けに簡単に解説

おせち料理は日本の伝統的な料理です。小さな子供のうちからその意味を知り、日本の文化に触れていくのは大切と言えるでしょう。

「おせち料理はもともと神様へどうぞ、と差し上げるために作った料理だったんだよ。だから食べる時も『いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いします』とお願いする気持ちで食べようね。」

「重箱におせちを入れるのは、良いことや福が『重なりますように』という意味があるよ。」

このように易しい言葉に言い換えて伝えると、子供も理解しやすくなります。

おせちの具材の意味とは?

おせちの重箱は、上の段からそれぞれ一の重、二の重、三の重といい、各段に詰めるものが決まっています。

お重に入れるのは、おめでたさを「重ねる」という意味もあり、詰める食材や料理には一つずつ意味が込められています。

一の重のおせちの意味

一の重は、祝い肴や口取りを詰めます。

一般的なものを挙げてみましょう。

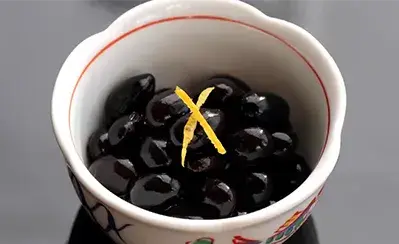

まずは祝い肴三種に数えられる、黒豆と数の子です。これに、関東ではごまめ(田作り)、関西ではたたきごぼうを加えて三種とします。

黒豆はまめに暮らせるように、まめに働けるようにという意味が込められています。

数の子(にしんの卵)は、二親(にしん)からたくさんの子が生まれるようにと、子孫繁栄を願って入れるものです。

ごまめ(田作り)は、材料のカタクチイワシが田んぼの肥料として良質で、肥料のおかげで豊作だったことから、五穀豊穣を願っておせちに入るようになりました。

たたきごぼうは、ごぼうが根菜であり土に長く根を張るので代々家が続くようにという思いが込められた、という説、ごぼうを叩いて「開く」ことが開運につながるという説があります。

一の重にはほかにも、紅白かまぼこ、伊達巻、昆布巻き、栗きんとんなどを入れます。 紅白かまぼこは、紅に魔除け、白に清浄の意味があり、紅白を重ねておめでたい雰囲気を出します。また、半円形の形状が初日の出を模しているという説もあります。

伊達巻きは、書物の「巻物」をイメージして、知識を蓄えることを指しています。派手な様子をあらわす「伊達」という名前通り、華やかさを添えてくれる食材でもあります。

昆布巻きは、「よろこぶ」という語呂合わせがおめでたいとされる食材で、結納の席でも祝膳に用いられます。

栗きんとん(栗金団)は、金の団子という漢字と黄金色の見た目から、金運や勝負運が上がるように、そして豊かな一年になるようにと願いが込められています。

二の重のおせちの意味

二の重は、酢の物や焼き物を入れます。

代表的な食材は、紅白なます、菊花かぶ、錦卵、海老、鯛、ぶりです。

紅白なますは、水引のような形状でお祝いにふさわしく、またさっぱりした後味なので口直しとしての役割も担っています。

菊花かぶも、同じくさっぱりした味わいで口直しに適しています。また、菊は日本の国花であり、おめでたい行事には欠かせない存在です。

錦卵は、ゆでた卵を黄身と白身に分けて裏ごしし、蒸した料理です。「錦」という名前から財宝やあでやかさを意味しています。

海老は、茹でると体が丸く曲がることから、「腰が曲がるまで長生きできるように」という長寿の願いを込めてお重に入れます。

鯛は、「めでたい」の語呂合わせで、祝い膳には欠かすことのできない存在です。

ぶりは、もじゃこ、つばす、はまち、ぶりと成長するにつれて名前が変わることから、縁起の良い出世魚として知られています。特に、関西のおせちでは二の重の主役のような存在になっています。

三の重のおせちの意味

三の重には、煮物を入れます。

代表的な煮物には、レンコン、里芋、たけのこ、にんじん、こんにゃく、しいたけなどを使った筑前煮、八頭の煮物、くわい、ごぼうの煮物があります。

レンコンは、穴が空いていることから先の見通しが効くように、里芋は子芋がたくさん連なって収穫されることから子孫繁栄にあやかれるようにという意味があります。

成長の早いたけのこは、子どもがすくすく育つように、そしてたけのこのようにスピーディに立身出世するようにという願いが込められています。

にんじんは、縁起の良い梅の花の形に飾り切りして、紅梅に見立てます。

こんにゃくは、真ん中に切れ込みを入れてねじった形状で煮物に入れますが、

八頭は組織のトップ(頭)として出席できるように、くわいは大きい芽が出るため、出世できるようにと願いを込めてお重に入れます。

ごぼうは、たたきごぼうと同様、根菜の力強さや細く長く張る根を、代々家系が続くようにとあやかって煮物にしています。

これらに加えて、はまぐりの煮物を入れることもあります。はまぐりは、男女仲(夫婦仲)が幸せで永遠に続くよう願った縁起物で、鯛と同様に祝い膳によく登場します。

与の重のおせちの意味

与の重には、煮しめや筑前煮を入れます。煮しめ(煮物)はたくさんの野菜を一つの鍋で煮て作るため、「家族がみんな仲良く結ばれますように」という願いが込められています。

煮物によく使われる野菜は、食べると将来の見通しが明るくなるとされるれんこん、子孫繁栄の象徴である里芋やくわい、子供の成長や立身出世を願うたけのこ、末広がりや頂点に立つことを意味する八頭(やつがしら)などです。良縁や縁結びを願う手綱こんにゃくも、与の重にとってポピュラーな存在です。

現在では、煮物の代わりに好きな食材を入れることもあります。

特に、小さなお子さんのいる家庭ではローストビーフやフライ、中華風のおかずなど子供の好む食材を入れることも一般的になってきました。

ちなみに、「四の重」に「与」という漢字を充てるのは、四の読みが死を連想させるためです。

おめでたいお正月に忌み言葉はふさわしくないので、これを避けて「与」の漢字を用いています。

五の重のおせちの意味

五の重には何も入れず、空にしておくのがしきたりです。

五の重は別名「控えの重」ともいい、神様から福をいただくために空けておくと良いとされています。これには、「発展の余地がある」、「まだ将来的に繁栄する余地がある」という意味も込められています。

おせち料理は、神様に差し上げるために作られた「御節供」がもとになっていて、江戸時代頃から庶民へとその文化が広がり、現在のおせちへと形を変えていったようです。

時代が移り変わり形が変わっても、神様とつながるしきたりがあるのは歴史を感じますね。

しかし、地域によっては他のお重に入りきらない料理を入れたり、代表的な料理以外の食材を五の重に入れることもあるようです。

必ず空けておかなければならないというわけではないので、自宅で作る時はケースバイケースで考えましょう。

なお、現在は多くのおせち料理が三段重ですが、奇数は縁起が良く三段よりもさらに幸せを重ねるという意味で、五段のお重を使うこともあります。

おせち料理が甘い意味・理由

おせち料理に、伊達巻きや黒豆、栗きんとんなど甘い味つけの料理が多いのはなぜかご存知ですか?

これには2つの理由があるとされています。

一つは、味つけを濃く甘くすることで日持ちをよくするため、という理由です。おせちは正月三が日は台所に立たなくてもいいよう、保存の効く料理で構成されています。

甘い味つけをすると食材が傷まないのでそうした食材が多くなっています。

またもう一つは、昔の食糧事情が関係しています。長い間、砂糖は貴重な調味料でした。お正月くらいは普段節約している砂糖を存分に使っておいしいものを食べようという心理によって、甘い味つけの料理が増えたと言われています。味つけ一つにも理由が隠されているのは驚きですね。

おせち料理で使ってはいけない具材とその意味

実は、おせち料理にはNGとされる具材がいくつかあります。

作る前には、NG食材を使う料理ではないかどうか、チェックすると安心かもしれません。

牛や豚などの四足動物

お正月は殺生をすべきではないという考えに基づき、四足歩行する動物の肉を食べるのは、基本的にはNGとされています。

また「殺生を避けるべき」という理由により、釣りをする、釣った魚を食べるのも好ましくないとされています。

食べて良い肉は四足歩行ではない鶏の肉で、筑前煮や雑煮には鶏が使われています。

しかし、近年ではロースハムやローストビーフ、焼肉などをお正月の料理として出す家庭も多く、気にしない人も増えています。

火を使う食材・料理

お正月は、火を使うと荒神様(台所の火の神)を怒らせると言われています。

そのため、焼き料理、煮炊き料理、茹で料理などすべての調理は全般的にNGです。

この風習により、年末に日持ちのするおせち料理を作り、三が日はそれを食べるという習慣が普及しました。また、台所を担う主婦を休ませるという意味もあったと言われています。

ゆえに、お正月は荒神様を怒らせないよう、台所を休ませてゆっくり過ごすのが好ましいとされています。

鍋料理全般

鍋料理は、鍋そのものよりも調理することで出る「灰汁」が問題とされています。

灰汁の読みが「悪」に通じるため、食べるのは好ましくありません。

なお、鍋料理は台所を担う人がずっと立ち働かなければならないため、主婦を休ませる意味でも鍋物は避けて、おせち料理を食べるべきとされています。

とはいえ、お正月は帰省した家族と共に、しゃぶしゃぶやすき焼き、鶏だんご鍋などを楽しむという家庭も増えており、現代ではさほど強い禁忌ではなくなっているかもしれません。

包丁を使う食材

包丁を使って食材を切る行為が、「縁を切る」につながるためNGとされています。

新しい年を怪我なく過ごせるように祈願する意味でも、包丁を使うのは避けるべきとされています。

これも、台所に立つ主婦を休ませる意味があったものと考えられます。

また、お正月は怪我をしても病院が休みのため、大事に至らないように用心するという意味合いもあるでしょう。

三が日はお酒を飲んでいる人も多いので、殊更注意が必要だったと考えられます。

おせち料理で祝箸が使われる意味

祝い箸は、別名両口箸(りょうくちばし)、俵箸(たわらばし)、柳箸(やなぎばし)とも言います。

祝い箸は通常の箸とは異なり、箸の両端が細くなっています。

この箸を使うことで箸の一方を神様が使い、もう一方を人が使うという「神人共食」ができるとされています。

ゆえに、祝い箸を逆さにしておせち料理を取り分ける取り箸の代わりにするのはマナー違反です。祝い箸の片方は神様が使うのできれいなままにしておきましょう。

ちなみに、別名から分かるように祝い箸には、丈夫な柳が使われています。

俵箸の別名は、箸の中央が俵のようにふくらんでいることに由来しています。

おせち料理の具材数が奇数である意味

おせち料理の具材数が奇数なのは、奇数が吉数であるからです。

一方で、偶数は割り切れることから「縁が切れる」、「別れる」、「分割」という意味があり、縁起がよくないためお正月にはふさわしくないと考えられています。

このことから、おせち料理の具材を用意する時は、偶数を避けて縁起の良い奇数になるよう調整します。

ちなみに、地域によって違いはあるものの、おせちの具材は20〜30程度用意することが一般的とされていて、最も平均的な具材数は21です。

なお、お重に詰める時の具材数も、それぞれ5、7、9の奇数で詰めると良いとされています。

おせち料理が高級料理といわれる意味

おせち料理は高級料理とされています。

購入しても自宅で作っても、割高に感じることが多いかもしれません。

それには、次のような理由があります。

おせち用の食材を使っているため

おせち料理の多くは、年に一度おせちの時期にしか使わない食材を使っているため、販売価格が割高になりがちです。

例えば、おせち用のかまぼこは魚のすり身だけを使っているので、普段販売されているデンプンやゲル化剤でかさまししたかまぼこよりも単価が2倍〜2.5倍程度高くなります。

販売されているおせちも1万円以上するものがほとんどですが、家庭で作る場合も食材の費用は割高になります。いつもの料理よりも高くなってしまうのには、こうした理由があります。

調理工程に手間がかかるため

おせち料理は、煮物、焼き物など一つ一つの調理方法が異なります。

そのため、市販のおせちを一つ作るまでには、他のお弁当や惣菜といった加工食品よりもはるかに多くの人件費や光熱費がかかります。

割高な材料費に加えて、人件費や光熱費が高くなって原価が高くなるため、販売価格もそれに押し上げられて高くなります。

家庭で作っても、おせち料理をすべて作り上げるまでには、いつもより多くの電気代やガス代がかかる傾向にあります。

高級食材を使っているため

おせちは、年に一度だけ食べる料理であり、ぜいたくな気分を味わいたいと考える人が多い料理でもあります。

豪華なおせちに入っている海老、鯛、数の子、鮑などはいずれも高級食材であり、代替品があまりない食品です。

これらの高級食材は、「お正月くらいは仕方ない」、「食材には一つ一つ意味があるから代えられない」と購入する人が多いため、それらが入ったおせちは高額になります。

割り切って購入する人が多いため、価格は例年安定して高値傾向で推移していると言えます。

縁起物なため

おせちは、一年に一度だけ食べられる縁起物です。さらに、古くから伝わっている日本の伝統文化であり、古来は神様に捧げる料理でした。

こうした背景と、縁起物を節約するのは恥、お供物に粗末な食材はふさわしくないという気持ちが混ざり合い、おせち料理は高くなる傾向にあります。

また、「お正月ムード」という言葉に代表されるように、お正月くらいお金を気にせずに贅沢したいという風潮もおせち料理が高くなる理由の一つになっているかもしれません。

世界各国でのおせちの意味

世界でも新年はおめでたい季節であり、料理で新しい年を祝福するのは万国共通です。

中国、韓国、台湾、アメリカ、ロシアのおせちに代わる料理をご紹介しましょう。

中国

中国では、1月下旬〜2月中旬の旧正月を新年として祝います。

旧正月には水餃子や餅を食べるのが一般的で、昔は大家族が大晦日に全員で餃子作りをするのが慣わしだったようです。

餅は金銀に見立てた黄色、白色の餅をさまざまな形にするのが一般的です。

また、香港では中華料理で人気の大根餅もよく登場します。

旧正月は、干し鮑やフォアグラをふんだんに使った豪華で特別な点心が登場することもあり、華々しく新年が祝われています。

韓国

韓国では、日本の雑煮に似た「トックク」という料理を食べます。

トックはお餅の一種で、トッククは「餅」と「汁物」を合わせた言葉です。

トックク牛肉あるいは鶏肉で出汁をとった優しい味わいで、韓国の人にとって安心する味になっています。

トッククは「一杯食べると一つ年をとる」と言われている汁物で、韓国のお正月に欠かすことができない料理です。

なお、トックは「スライス餅」という名称で日本でも購入できる場合もあります。

台湾

台湾では、大晦日を盛大にお祝いする傾向にあり、お正月は大晦日よりもやや控えめです。

食べるのは紅白の白玉が入った甘いスープの紅白湯圓(ホンパイタンユェン)と、カットせずに茹でたほうれん草の長年菜(ツァンニェンツァイ)、そして餅米のおかゆの糯米甜粥(ヌォミィーティェンツォ)です。

この3つの料理は神様のお供えで、仏前に供えてから、家族そろっていただくのがならわしです。

神様に捧げるおせちと少し似ていますね。

アメリカ

アメリカは広大で、全国的に「これを食べる」という決まりはないようです。

南部では豆とジャスミンライスを混ぜた「ホッピン・ジョン」という料理を食べる風習があります。

豆はささげ豆の一種で、「ブラック・アイド・ピー」と呼ばれています。大豆のような色に黒い目がついていて、これがコインのようで縁起が良いとされています。

ジャスミンライスと混ぜずに、豆の「ブラック・アイド・ピー」だけを煮物として食べることもあります。

ロシア

ロシアでは水餃子のような「ペリメニ」を食べるのが慣わしです。

ペリメニは、牛肉や羊肉をもっちりした皮に包んで、熱湯あるいはスープで茹でる料理です。

たくさん作って天然の冷凍庫、つまり外で凍らせて保存するのが昔ながらのやり方で、食べる時にはバターやサワークリームを供します。

ペリメニの中にコインを忍ばせておき、コイン入りのペリメニに当たった人はその一年を幸せに過ごせるという、ガレット・デ・ロワのような楽しい風習もあります。

お正月にぴったり!

有名店監修のおせちのご紹介

近年は、高級食材を惜しげもなく使った、有名店監修のおせちも人気です。

家庭のおせち料理だけでなく、イタリア風、フレンチ風のおせちなど、現代にアップデートされたおせちを堪能することもできます。

毎年同じようなおせちに飽きてしまった、新年に親戚がたくさん集まるので話題になるようなおせちを頼みたいという時は、有名店監修の個性豊かなおせちを頼むのもおすすめです。

ただし、どこのおせちも大人気のため、10〜11月には予約がすぐいっぱいになってしまうことも。有名店監修のおせちを検討する際は、早めの予約がおすすめです。

お一人様向け・少人数向けの

おせちも人気

おせちと言えば、元旦に家族や親戚が集まって大勢で囲むものというイメージがあるかもしれません。

しかし、近年は一人でゆったりおせちを楽しみたい、たくさん食べるのが難しいけれど一口ずつおせちを楽しみたいというニーズに対応した少量サイズのおせちも人気があります。

おせち料理は、神様に一年の感謝を伝え、将来も元気で暮らせるよう祈願して食します。大きな重箱を用意しなくても、いろいろな種類を少しずつ食べれば一年の門出をお祝いすることができるでしょう。

ワンプレートに少しずつ料理を盛り付けて、祝い箸をつけると、グッとお正月のムードが高まります。祝い箸は両端が細くなっていて、口をつけない方を使って神様も一緒に食せるといわれています。

料理の由来に思いを馳せながら、ゆっくりおせちを楽しんでみてはいかがでしょうか。

まとめ

おせちの成り立ちと、料理の由来を知れば知るほど、お正月におせちが欠かせない存在であることがよく分かります。

有名店が監修したおせち、一人用のおせちなど、自分や家族に合わせて選べるのも現代のおせちの楽しみ方のひとつですね。

おせち料理ってどんな料理?:農林水産省

更新日:

2024年9月20日