カテゴリから選ぶ

おせちはいつ食べる?

大晦日・元旦?地域による違いも解説

おせち料理を食べるタイミングは、大晦日、元旦のどちらでもOKです。

ただし、作るのに時間がかかる料理が多いため、食べる前日の夜までには完成させておく必要があります。

難しい料理はお店や通販を利用するのもおすすめですよ。

おせちはいつ食べるのが正しい?

元旦におせちを食べるのが一般的

おせちを食べるタイミングに決まりはなく、大晦日、元旦のどちらでもかまいません。

一般的には元旦におせちを食べる地域が多く、関東や関西、東海地方、山陰地方では元旦におせちを食べる人が多いようです。

一方で、北海道、東北、甲信越地方や四国地方、九州の一部地域では、大晦日におせちを食べる家庭が多いといわれています。

おせちは、もともと正月に幸せを届ける年神様へのお供物といわれています。

また、正月に料理をすると台所の神様が怒ってしまうため、日持ちのするおせちを作るという説もあります。

忙しい正月にもてなす人々が台所で立ちっぱなしにならないよう、日持ちのする料理を重箱に詰めたのが由来ともいわれます。

いずれにせよ食べるタイミングにルールはなく、ご家庭によって好きなタイミングで食してOKです。

従来は、季節の変わり目におせちを食べていた

今では、おせちといえば正月の料理です。

一年の健康やさらなる発展を祈願して、家族でおせち料理を囲む風景は、日本の代表的な風物詩といえるでしょう。

しかし、古来は季節の変わり目である節句ごとにおせちが食べられていました。

五節句、すなわち七草の節句(一月七日)、桃の節句(三月三日)、菖蒲の節句(五月五日)、七夕(七月七日)、菊の節句(九月九日)と、正月(一月一日)には、神様に供物であるお節料理を捧げ、捧げた後に人がそれを食すというならわしがありました。

この神人共食(しんじんきょうしょく)は、神様との結びつきを強め、安泰を祈願する目的で行われます。

今では節句ごとにおせちを食べる風習はほとんどなくなり、正月のおせちだけが残りました。

日持ちの目安をもとに、おせちをいつ作るか決める

おせち料理は、下ごしらえに時間がかかります。

また品数も多く、長い時間煮込む必要がある料理もあるので、食べる前日の夜までには完成させておくと安心です。

例えば、元日に食べる場合は大晦日の夜までに準備しておくと良いでしょう。

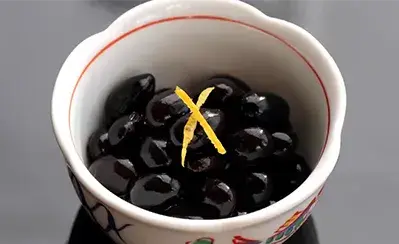

おせちの料理は黒豆なら冷蔵で5日程度、昆布巻きは1週間程度と、日持ちする日数がそれぞれ異なります。作る時間と日持ちを計算しながら、調理の予定を立てるのが大切です。

冷凍すれば1ヶ月程度保存することも可能ですが、手作りおせちを家庭で冷凍すると味と鮮度がグッと落ちることが多いので、慎重に検討してください。

北海道・東北は大晦日に食べる?

地域によって異なるタイミング

一般的に、おせち料理は元旦に食べるイメージがあります。

しかし、北海道、東北地方、甲信越地方や四国地方、九州の一部地域では、年越しそばのように、大晦日におせち料理を食べる習慣があります。

大晦日に食べる由来については、各々の誕生日ではなく年末から年始にかけて誰もが1歳ずつ歳を重ねるという、数え年の風習に合わせて「おせち料理で誕生を祝う」という説、 新年を迎えるお祝いとしておせち料理を食べるという説があります。

また、旧暦では大晦日の日没後が元旦となるため、旧暦の習慣が一部の地域でそのまま現代に継承されたのではないかという説もあります。

お正月の多様化で

おせち以外の料理を食べることも

ひと昔前のお正月といえば、親戚一同が集まってわいわいがやがや、賑やかに過ごすものでしたが、近年は家族や友人同士でゆっくりと正月を過ごす人も増えています。

こうした時代の変化に伴って、お正月の夕食としておせち料理以外の料理を食べるという人も多くなってきました。

人気なのは刺身、寿司、すき焼き、鍋などのちょっと豪華な料理です。

さらに、おせちは手軽に作れるものだけを作り、ケータリングや通販のおせち料理を一緒に注文する家庭も増えています。

ライフスタイルが多様化するにつれ、おせち料理のあり方や正月料理のラインナップも変化しているようです。

まとめ

元旦に食べるイメージの強いおせち料理ですが、地域によっては大晦日からおせち料理を食べるところもあります。

また、昔ながらのおせち料理以外に、すき焼きや刺身といった料理を楽しんだり、お店や通販のおせちを活用したりする人も増えたりと、日本の風景は少しずつ変化しているようです。

更新日:

2023年10月1日