カテゴリから選ぶ

鏡開きとはなにか? 時期や意味、流れについて解説

鏡開きは、お正月期間中にお供えしていたお餅を下げて食べやすく開くという風習です。

下げたお餅は木槌で叩き、小さくしてからいただきます。

開いたお餅は、無病息災を願う縁起の良い食べ物とされています。

お雑煮やお汁粉、揚げ餅にして美味しくいただきましょう。

鏡開きとは?

鏡開き(かがみびらき)は、神様へお供えしていた鏡餅を下げていただく日本の風習です。

お正月期間中にお供えしていた鏡餅には神の力が宿っているとされます。

その鏡餅を割っていただくことで、宿っている神の力を授けてもらい、一年の多幸、無病息災を願います。

鏡開きの時期

2025年の鏡開きは、縁起の良い1月11日です。松の内が明けたらすぐ、あるいは1月20日という地域もあります。

鏡開きの意味

餅を割るのに「鏡開き」というのは、お供えの餅を年神様が宿る鏡に見立てているからです。鏡(餅)を開いて年神様をお見送りする、そして食べることで恩恵をいただき、多幸と無病息災を祈る、というのが鏡開きの意味です。

なお、餅を割るのに木槌を用いるのは、刃物を使うのは切腹を連想させて縁起が良くないという理由からきています。

清酒の蓋を叩き割る「鏡開き」

酒の樽を木槌で割って、酒を酌み交わすことも鏡開きと言います。

これは、蓋の丸くて平らな様子を鏡に見立て、出陣前の武士たちを鼓舞するために行ったのがはじまりとされています。

清酒の鏡開きでも、刃物を使うのはやってはいけないこととされています。

お餅の鏡開きと同様、縁起の良くない「割る」や「切る」といった表現を避けるために木槌を使い、お酒を開きます。

鏡開きの流れ

1.飾っていた鏡餅を下げる

お正月の間中、年神様へお供えしていた鏡餅を下げることを「お下がり」と言います。

そして、これをいただくことを直会(なおらい)と言います。

2.木槌で鏡餅を叩く

飾りなどを取り去ってお餅だけの状態にしてから、木槌で鏡餅を叩きます。

3.鏡餅をいただく

木槌で叩いた鏡餅は、手で食べやすいサイズに分けることで調理しやすくなります。

鏡開きしたお餅はどういただく?

鏡開きしたお餅は、かたくなっているのでそのままでは食べることができません。

なお、鏡餅は余さずいただくことが重要なので、小さなかけらを捨ててしまわないようにしましょう。

次のような調理方法でいただくのが一般的です。

お雑煮

鏡餅で作るお雑煮は、お正月気分を懐かしく思いながら食べるのにぴったりです。

お正月とは異なる具を入れて、新たな気持ちで味わうのも良いでしょう。

鏡開きで出た小さなお餅のかけらも、煮込むことで余さず食べられます。

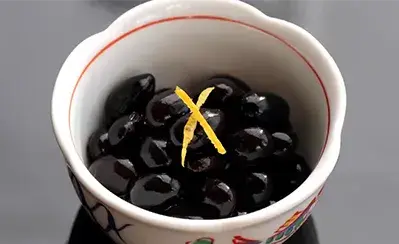

お汁粉

寒い日のおやつや軽食としてふさわしいお汁粉も、小さなお餅のかけらを煮込んで食べられる料理です。

お雑煮に飽きた人でも新鮮な気持ちで食べられるお汁粉は、子どもからお年寄りまで幅広い世代に人気のスウィーツと言えます。

揚げ餅

かたいお餅も油で揚げることで、サクッと香ばしく食べやすくなります。

先に下味をつける方法と、揚げてから味つけする方法があります。

塩を振る、さっと醤油をかける、カレー粉をかけるなど、さまざまな味が楽しめます。

まとめ

1月11日に行う鏡開きは、お餅を開いて年神様をお見送りし、その力をいただく大切な行事です。

お餅のかけらもお雑煮やお汁粉にしていただくことで、より良い一年のスタートに向けたエネルギーを得られるのではないでしょうか。

更新日:

2023年11月1日